ビジネスモデル俯瞰図は、中小機構が提供している以下の資料に記載があります。

経営改善・事業再生研修【基礎編】 P34、P36

(https://www.smrj.go.jp/supporter/training/nintei/regional2/)

この資料によると、事業再生計画では

「売上構成別に主な得意先、販売ルート、取引額」「商製品・サービスの内容」「重要な拠点」「従業員・組織」「原価内容別に主な仕入先・外注先、仕入・外注ルート、取引額」等を図等を用いて表現する。

とされており、経営改善計画書の場合は

債務者企業を取り巻くビジネスの関係者、例えば、「得意先(お客様)」「商製品・サービスの内容」「重要な拠点」「従業員・組織」「仕入先(供給先)」等を図等を用いて表現する。

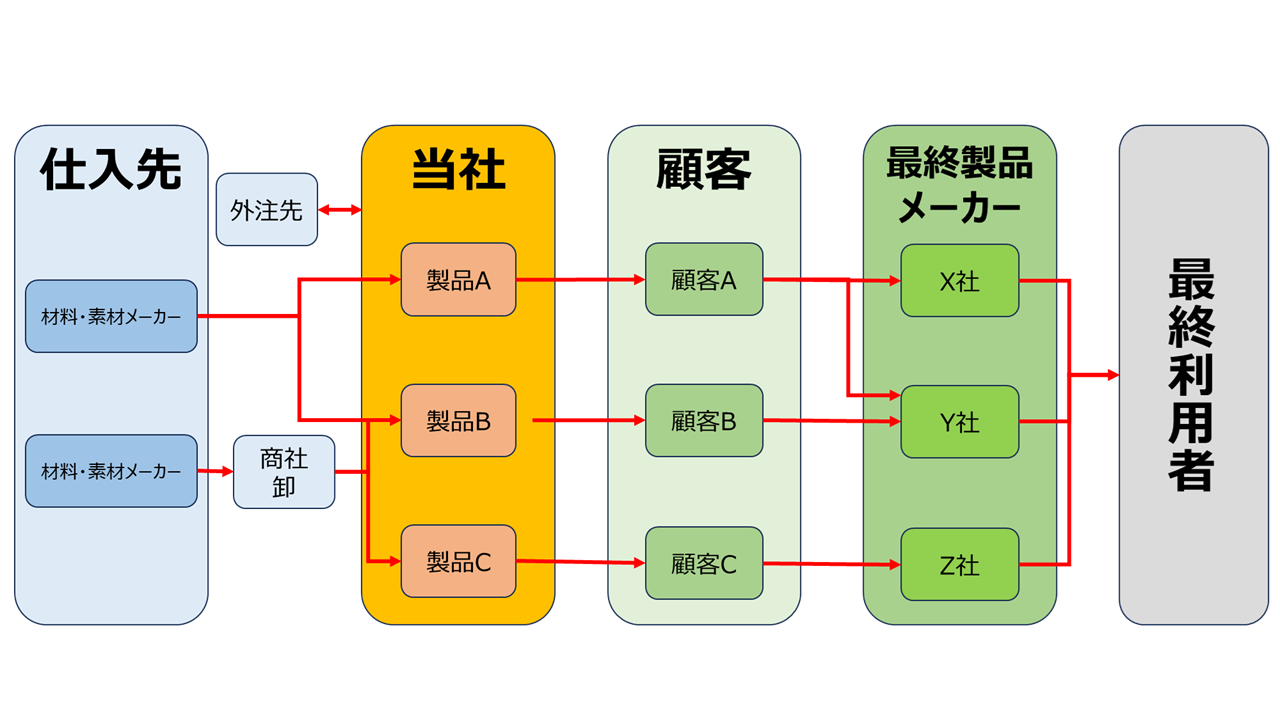

とあります。表現の違いはあるものの、どちらも債務者企業を中心とした仕入先や顧客等の取引関係を明確に示すことが目的です。特に債務者企業の状況と金融機関を始めとする外部機関との情報共有に資するものです。例として2つの形式を示しす

債務者企業の顧客が直接、最終利用者となる場合

これは、小売業、宿泊業、飲食業のような業種です。図中では債務者企業を“当社”と表記しています。川上の取引先を“仕入先”とし、商社や卸売業者を介する場合は、それもできるだけ正確に図示します。また、複数の供給先や店舗を有している場合にはもれなく記載します。顧客に地域(人口、商圏等)、年齢層等に特製がある場合には、顧客1、顧客2・・・等、分類し、属性の違いを明示します。

債務者企業の顧客の先に最終利用者が存在する場合

これは、部品製造業、建設業、農業、情報サービス業等に当てはまります。1との違いは、当社の顧客が最終利用者でないことです。

たとえば自動車のエンジンの部品を製造している企業にとって、顧客は1st Tier(一次取引先)であり、そこから、トヨタやホンダのような完成品メーカーへ納入され、最終的に自動車購入者へ届きます。当社にとって自動車購入者は、直接の顧客ではありませんが、ビジネスモデル俯瞰図では、最終利用者までの流れを図示します。

ビジネスモデル俯瞰図作成時の留意点

債務者企業の事業構造や損益構造を明確にする

債務者企業には川上(仕入先)と川下(顧客)の両面を持っています。

・サプライチェーンの明確化:仕入先が商社や卸であっても、その先の供給元まで明確にします。

・販売チャネルの明確化:逆に顧客側も最終利用者に至るまでのビジネス構造を把握します。

たとえば、政治環境の変化によって、レアアースの入手が制限された場合、それを使用する当社は、価格や納期に影響を受けます。最終製品の需要動向は景気や物価・為替に影響を受けることもあります。最終利用者の減少傾向が確認される業界では、自社のシェアの拡大か新規事業領域への展開等の何等かの対応をとる必要があると判断できます。これらの外部環境に関する情報は、政府や関係機関が提供する統計情データを活用することで把握が可能です。

モノやサービス・カネ・情報の流れの把握する

これは、しばしば顧客価値連鎖分析(CVCA:Customer Value Chain Analysis)と呼ばれるものです。債務者企業が利害関係者(Customer)とどのような価値(Value)のやり取りを行っているかを可視化するものです。顧客が次の顧客に価値を提供し、それが連鎖(Chain)して最終利用者に至るという構造です。最終利用者と直接の利害関係者になっていない債務者企業であっても、その存在を意識することは重要です。

・基本的な流れ:モノやサービスとカネの流れは相互に逆方向に動きます。A→B→C→Dとモノが流れる場合、カネの流れは逆にD→C→B→Aとなります。

・例外的な流れ

リースやサブスクリプション:モノ・サービスの提供は1回でもカネの流れは複数回

試供品提供:高い頻度で行われ、それが原価や運転資金に影響を与えるなら、記載が必要

補助金や助成金の活用:カネの供給者はたとえば国や自治体となり、モノやサービスの提供はうけません。片方向となります。

知的財産の使用許諾権:債務者企業とは別の第三者が契約主体

株主・役員との賃貸借取引:関係性とカネの流れを正確に図示

これらの特性を踏まえて、債務者企業にとって重要なバリューチェーンは何かに留意しながら作成してきます

仕入先と顧客の取引高の推移

図示した2つの例には、示していませんが、過去3期程度の主要取引先と主要顧客の取引高の推移を示しておくと後で検討する窮境原因や経営課題の把握に役立ちます。

上記2点に留意していくと自然にマクロ環境分析(PEST分析)と内部環境分析(バリューチェーン分析)が意識されたビジネスモデル俯瞰図が完成します

次は、企業集団の状況について確認してきます

コメント